1、抽检整体情况分析

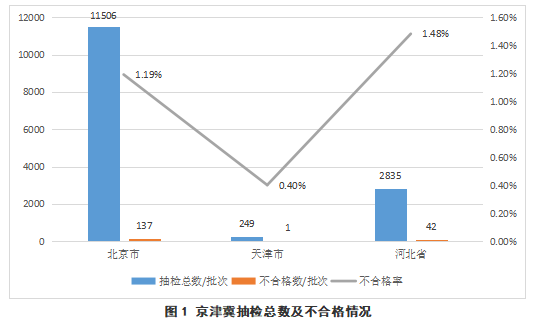

三季度京津冀地区共抽检食品及食品相关产品14590批次,其中北京市抽检11506批次,不合格产品137批次,不合格率1.19%;天津市抽检249批次,不合格产品1批次,不合格率0.40%;河北省抽检2835批次,不合格42批次,不合格率1.48%。可以看出,天津的抽检批次最少、安全状况最好,北京的抽检批次最多、河北的抽检批次居中、但风险水平明显高于天津(详见图1)。

三季度抽检发现的主要问题是添加剂不合格、兽药残留和农药残留超标,其次是微生物污染、污染物、质量指标不合格等问题,涉及的产品包括蜂产品、水产及其制品、餐饮环节产品、方便食品、食糖等共22大类;另外速冻食品、糖果和巧克力制品、薯类和膨化食品等7大类产品安全状况较好,未发现任何问题。

2、月度抽检情况比对

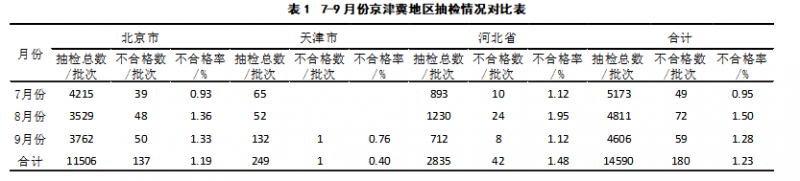

7月份共抽检5173批次,不合格产品49批次,不合格率0.95%,8月份共抽检4811批次,不合格产品72批次,不合格率1.50%;9月份共抽检4606批次,不合格产品59批次,不合格率1.28%。可以看出,8月份京津冀地区食品安全风险水平最高,9月份开始有降低的趋势(详见表1)。其中,天津市7月份和8月份的不合格率均为0,河北省7月份和8月份的不合格率均高于其它两个地区的整体水平,值得相关部门重点关注。

3.不合格项目分析

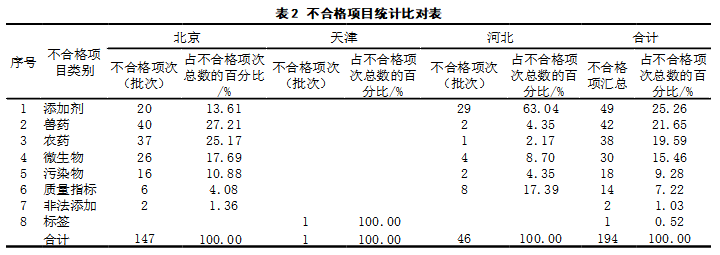

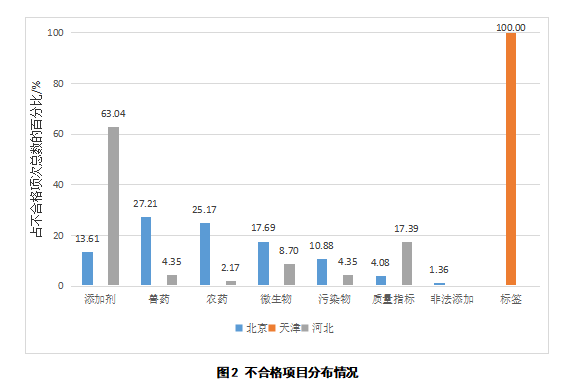

通过对问题产品的风险指标分析发现,涉及的不合格项目种类包括添加剂、兽药、农药、微生物、污染物、质量指标、非法添加以及标签共8大类。

其中,添加剂、兽药以及农药是导致产品不合格的主要原因,不合格项次占总不合格项次的66.50%;其次为微生物、污染物和质量指标,三者合计占比31.96%。其中,北京主要是农兽药残留问题、天津主要是标签问题、河北主要是添加剂和质量指标问题;企业和监管部门可根据各地存在的问题,有重点有针对性地采取相应的风险防控手段和监管措施,不断提高本地的食品安全水平(详见表2、图2)。

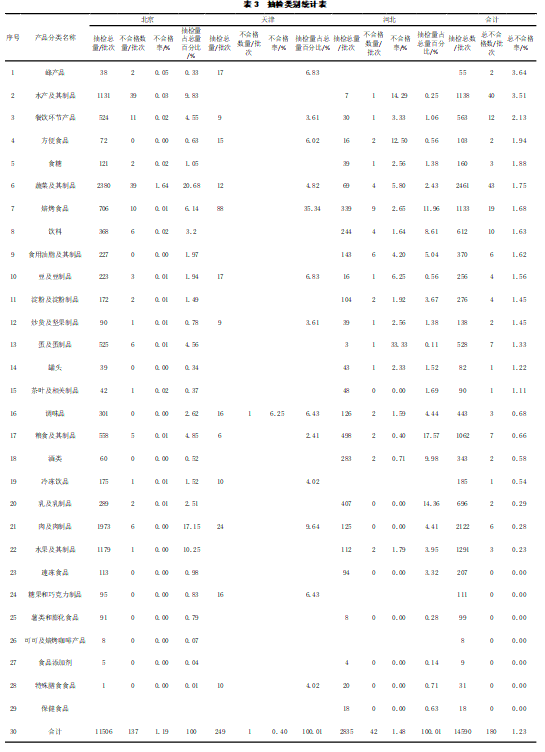

4.抽检类别分析

三季度京津冀地区共抽检29大类食品及相关产品,其中有7大类产品全合格,不合格产品涉及22大类。风险水平较高的产品包括蜂产品、水产及其制品、餐饮环节产品、方便食品、食糖、蔬菜及其制品、焙烤食品、饮料、食用油脂及其制品、豆及豆制品、淀粉及淀粉制品、炒货及坚果制品和蛋及蛋制品,这13大类产品的不合格率均高于三季度整体不合格率(1.23%)(详见表3)。通过对北京、天津、河北三地的不合格产品分析发现:

北京市有17大类产品抽检不合格,风险较高的产品包括:蔬菜及其制品、蜂产品和水产及其制品3大类。其中,蔬菜及其制品主要问题是检出甲拌磷残留量;蜂产品主要问题是检出果糖和葡萄糖不合格以及诺氟沙星不合格;水产及其制品主要问题是检出恩诺沙星、镉、五氯酚酸钠、氧氟沙星、地西泮、孔雀石绿等不符合标准要求。

天津市仅有1大类抽检不合格,为调味品,主要是标签标识问题。

河北省有17大类抽检不合格,风险较高的产品包括:蛋及蛋制品、水产及其制品和方便食品3大类。其中,蛋及蛋制品主要问题是检出氟苯尼考,水产及其制品主要问题是检出孔雀石绿;方便食品主要问题是检出霉菌。

5、总结

总的来说,2020年三季度京津冀地区各类食品整体抽检不合格率较低,食品安全形式总体平稳。其中,速冻食品、糖果和巧克力制品、薯类和膨化食品等7大类产品安全状况较好,全部合格。但同时也发现了一些值得关注的问题:

(1)河北省的整体风险水平高于其他两地,在8月份尤为明显;

(2)风险水平较高的产品包括蜂产品、水产及其制品、餐饮环节产品、方便食品、食糖、蔬菜及其制品、焙烤食品、饮料、食用油脂及其制品、豆及豆制品、淀粉及淀粉制品、炒货及坚果制品和蛋及蛋制品等13类;

(3)添加剂、兽药以及农药是导致京津冀地区产品不合格的主要原因,但每个省市的主要风险又各有特点。

针对上述问题,建议相关部门进行研究、可根据需要适度调整后期的监督抽检方案;同时,食品企业也可据此进行自我排查,从源头上加强管控。北京食药联盟将持续关注京津冀地区的食品抽检动态,及时与广大网友分享抽检分析结果。

您当前所在位置是:

您当前所在位置是: